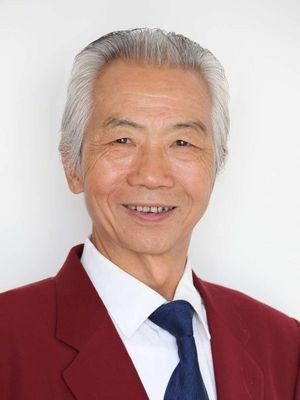

史正良-让人肃然起敬的川菜大师

他,从小梦想成为一名画家,年少时却迫于生计,告别了心爱的画笔,走入锅灶天地,游走四方厨界。

他,从小梦想成为一名画家,年少时却迫于生计,告别了心爱的画笔,走入锅灶天地,游走四方厨界。

他,将平平常常的豆腐、白菜,同七曲山、张飞结合起来,变成了一款款美味佳肴,在炒勺中颠出了文化味儿;仅用半斤黄豆,及一缕妙想奇思,就让徒弟捧回特金大奖。

还是他,只有小学文化,凭着自学,当上多家烹饪学校的客座教授,并创办烹饪培训学校,桃李满天下。脱下白色厨师制服的他,更像一个文人。他撰写了76篇有关烹饪技艺的文章和论文,先后刊载于12家全国性刊物上,出版18本烹饪专著,他是餐饮技艺与饮食理论之集大成者。

文人般的气质、旅行家式的走学经历,设计师的创新意识,大师的风范——四张不同的面孔展现出他与众不同的人生经历。他,正是烹饪界大师史正良。

被“逼”出来的文人

近二十平米的大书房,是史正良家比较“奢侈”的空间。整整两堵墙壁的书橱里都是书,大量不同类别的书籍透露出史正良的涉猎广泛,除了烹饪类,还有大量的文学、历史、管理、医学等方面的书籍。史正良言语谈吐很少涉及厨房话题,侃侃而谈的反而是文化,左看右看,都是个文人。谁也想不到吧,这个散发文人气质的川菜大师是被“逼”出来的。

上世纪五六十年代,史正良的父亲被划为“资本家”,又重病在身,一家五口全靠母亲给别人带孩子赚点稀薄的费用。史正良自幼喜欢舞文弄墨,喜传统中国书画,他有一个成为张大千的画家梦。然而家境贫寒,史正良读到小学三年级,便辍学了,来到梓潼县潼江饭店学厨。那年,他14岁。

天性聪敏的史正良,勤学苦练,掌握了一身娴熟的技艺,很快脱颖而出,在业内小有名气。1986年,绵阳饮食服务公司付出25万元外加25吨平价柴油的天价“转会费”,将史正良调到绵阳,任公司培训科科长。

当时,科室里有一个大学生,见到不过是会做几道菜、只读了三年小学的史正良竟然做了自己的顶头上司,心中暗暗不服,拿出一张纸,让史正良拟讲话稿。这着实难倒了史正良,如何启文、讲话稿的格式 、注意事项等,自己完全不懂,怎么办?左思右想也写不出,眼看就要出洋相,史正良只好悄悄请人代笔写。除了任科长,史正良还要负责绵阳饮食服务公司烹饪培训工作,从厨房到三尺讲台,工作性质的变化也让他无所适从,干巴巴地讲不清楚做菜要点,学生也不买账。

“可以说,当时我的职业生涯遇到一个瓶颈,那也是我一生中最重大的转折点。”多年以后,史正良回想起当初仍然“心有余悸”。他感慨道,幸好他很快意识到这个问题的重要性和紧迫性,开始逼着自己学习,不然,他的人生轨迹也许会是另外一番模样。

史正良向懂行的老师请教,自学文化知识。他订阅了多家烹饪报刊,及时掌握国内外烹饪界的有关信息,同时研读大量的餐饮管理学、烹饪学、营养学、中医学、美学、文学、摄影艺术等相关书籍。经过一段时间的坚持勤奋学习,对于行政和教学工作,史正良慢慢上手了,又渐渐变得游刃有余了。

在一次烹饪讨论会上,史正良发表了一篇题为《中国烹饪面临的挑战》的讲话,他结合自己的烹饪实践和心得,将中国烹饪存在的问题、挑战以及应对措施娓娓谈来,独到精辟的论证,引起了全场的轰动。不少同行和同事,甚至不相信这是出于史正良之手。随着史正良发表的论文和出版的各类专著图书越来越多,他们开始刮目相看——这个来自小县城的史正良还真有两把刷子!

尽管如此,“功成名就”的史正良仍然对自己读书少而“耿耿于怀”,“读书少,始终是我一生最大的遗憾。”史正良感叹,如果年轻时再多读些书,他还能为烹饪事业多做点事情。

“走学”出来的名厨

“走学”出来的名厨

读万卷书,行万里路,古时的文人墨客大多有“走学”的经历。李白、杜甫走遍名山大川,写下了流传千古的经典诗篇。而清代美食家袁枚,他的走学为后人留下了《随园食单》这部烹饪界的传世之作。

在厨师行业摸滚爬打多年的史正良深谙此理,喜欢“走学”的他,有时一个月就有20天在外“长途跋涉”,边走边看边学。在梓潼,最初他深入到乡村,联络乡厨,学习他们的烹饪技艺之长,还特意到乡间学习做田席,砌灶、杀猪、做席,各个环节和每道工序都要去做。就这样,史正良在乡下积累了婚丧嫁娶、修房理屋、高堂做生、满月酒等大量的民间田席制作经验,这些经验为他后来的创新川菜创作奠定了坚实的基础。

1985年,史正良被选送到中商部在沈阳举办的宫廷菜进修班深造,这让他见识到了满汉全席的全部制作过程,并得到清末宫廷御厨唐克明大师的嫡传,从那以后,史正良开始尝试把高贵的皇家菜和优良的传统川菜进行融合。和多位师傅学厨、与同行经验交流的经历,不仅让史正良厨艺大增,同时也深深影响到了他做人做事的态度。此外,史正良他还曾受邀远赴菲律宾、瑞士、瑞典、美国等国家,除了事厨、表演厨艺外,他还从当地的西菜中吸取灵感,取长补短,将川菜的“味”和西菜的“型”相互融合。

“走学”经历不仅让史正良开阔了眼界,同时引发他开始思考在新时期,川菜该如何适应这个社会、如何发扬光大的问题。思考源于1986年3月在菲律宾马尼拉希尔顿饭店的做菜经历,当时,史正良做了一道地道的川菜麻婆豆腐,客人吃后麻得说不出话来,还以为自己中毒了,马上要“投诉”史正良。虽然事后的解释消除了误会,但此事让史正良陷入深深地思考,川菜并不是一味的麻辣,真正被认可的川菜应该是味多味广、因时因地善于变化的,富有生命力的,是世界各地的朋友能够广为接受的。他意识到,川菜要走出去,必须进行改良!

回国后,史正良开始尝试对川菜进行改良,首先就拿麻婆豆腐开刀。他去除传统麻婆豆腐中必用的辣面,仅用豆瓣,花椒面改用花椒油,卤水豆腐改用石膏豆腐。这样改良后的麻婆豆腐,既保留了原有的特色,又照顾了部分不喜麻辣的客人,得到顾客的一致好评。

几年下来,史正良的足迹几乎走遍了全世界,而今,史正良通晓川菜冷、热菜肴和川点的烹制技艺,擅长墩、炉,旁通鲁、苏、粤和宫廷菜,在业界也声名鹊起,国内媒体多次报道史正良的精湛厨艺自不必说,美国的《当今新闻》和《撒金那新闻》等媒体也对他的精湛厨艺给予了极高的评价,“训练有素,用料有方,艺高一筹,是不可多得的人才”。

从民间文化中寻找灵感的设计师

川菜多来自民间,比如宫保鸡丁、麻婆豆腐、夫妻肺片等,这些菜品大都有着动人的传说,传递着浓浓的地方文化味儿。在学厨初期,史正良就一直看重从地方文化中寻找创新的灵感。

1964年,史正良被潼江饭店选送到名厨云集的成都芙蓉餐厅和成都饭店进修学艺。名厨们的言传身教让史正良开阔了眼界,小小厨房里的工作远比他想象的复杂,一道菜、一桌席背后的文化和乐趣,简直就是一门学问。小厨房里也有大世界!史正良开始意识到原来做一名厨师不仅是简单的做菜,还要懂得历史、营养学、美学、管理等等。犹如醍醐灌顶一样,从这以后史正良真正爱上了烹饪,他觉得做厨师的生活有了一种积极思考的快乐:菜不仅要好吃好看,更要从吃中品味一番文化,吃出一种乐趣。为此做厨艺人就一定要摆脱匠气,做菜其实就是做文化,做创意。

于是,史正良开始尝试从四川本土的文化底蕴中吸取养分,慢慢地在全国首创推出了“太白诗酒宴”、“中华文昌宴”、“桔梗药膳宴”、“田园百鸡宴”等极具特色的宴席。为了创作“太白诗酒宴”,史正良除了阅读李白的各种资料外,还专门到李白的故乡江油,听当地人讲述李白小时的故事。经过3年时间,终于在1995年他才创作完这出保持了传统特色,又注意了营养的合理调配,更具时代气息的“太白诗酒宴”。而1999年推出的“中华文昌宴”,则花费了史正良20年的心血!关于文昌的烹饪资料极少,有记载的典故、县志等资料,都被史正良搬回了家,他从当地的四张四古的民间传说中得到灵感,结合文昌经传中的饮食记录和养生观念,把宴席与当地的“蹩脚席”和“田席”结合,用常见山珍及农家自养家禽、家畜和天然果蔬、地道药材进行加工,口味麻辣清鲜并重,既有浓郁的乡土气息,又全面满足了现代人追求营养保健的时尚饮食观念。

史正良介绍说,川菜经过不断的改良后,一如既往地受欢迎并且被不断地发扬光大,最重要的原因就是川菜来源于生活又贴近生活,是一般老百姓都能共享和接受的菜肴。这些富有文化味的宴席,史正良专门设计了高中低三种规格,高至万元,低到三四百元,根据原材料、食材的合理搭配,能够适应各种人群的需要。

史正良介绍说,川菜经过不断的改良后,一如既往地受欢迎并且被不断地发扬光大,最重要的原因就是川菜来源于生活又贴近生活,是一般老百姓都能共享和接受的菜肴。这些富有文化味的宴席,史正良专门设计了高中低三种规格,高至万元,低到三四百元,根据原材料、食材的合理搭配,能够适应各种人群的需要。

就这样,史正良挖掘、收集、整理了120余款鲜为人知的四川民间乡土菜,先后创新推出了200余款时尚、营养、滋补的菜肴。爱好摄影艺术的他,还将这些新菜亲手制作并拍摄成照片,形象生动地展示当代烹饪技艺。

有文化,有创意,史正良设计的菜品常常在各种大赛中获奖。2002年,在马来西亚吉隆坡举办的“第四届中国烹饪世界大赛”上,不少参赛者挖空心思,用价值数千元的鲍鱼燕窝等名贵原料,制作新口味、奇造型的菜肴,史正良却为自己的徒弟邱伟精心设计了一道简单的具有田园诗意的菜品“泉水豆花”。将半斤黄豆变成了豆花,装在一个普通的小石磨里,旁边配上蘸水,菜旁农家小屋,用面团做成的抽烟老汉坐在打翻的小木桶上,没有华丽的装饰,没有昂贵的主料,简单而充满四川地方特色的这道川菜,一下子从五花八门的参赛作品中脱颖而出,以返璞归真的气质赢得了评委们的一致认可,一举获得特金奖。

实至名归的“川菜名门”

40多年的厨艺生涯,史正良培养众多徒弟和学生,还成为很多烹饪培训学校的客座教授,可谓桃李满天下。退休后,仍有不少人热切希望能拜他为师。

“算下来,我培养了2万多名学生,但真正经过拜师仪式的有43个徒弟。”要想做史正良的徒弟并不容易,除了要有一定的文化水平,热爱烹饪行业外,史正良还要了解这个人的人品。史正良认为拜师应是纯粹的为学艺,不为拜名。

收徒严格,史正良对自己更严格。他说从以前被人轻视的小厨转变成受人尊重的川菜大师,这一路走到了今天,自己也算是一个幸运儿,曾有机会师从蒋伯春、唐克明等大师,又遇到这么好的时代,他要做到最好,回报社会。

史正良言传身教,在课堂上演示教学菜品,毫无保留地将他良好的厨德与精湛技艺传授给学生。在多次全国和四川省烹饪大赛中,史正良亲自为学生制定严密的科学参赛方案。他培养的徒弟和学生,在参加历届世界和全国及全省的各类烹饪比赛中,荣获各类金牌近百枚。

史正良常对徒弟和学生们说:干任何事情都得讲“认真”二字,沿着这条路一直走下去,终能得到一些收获。他认为,一个厨师,从入行到成才大约需要l2年的时间,这期间需要扎实深入到每个工种,并经过较长时间的历练,然后还要到3至4个大城市打工,这样才可能认识更多菜系的朋友,掌握3至4个中国著名烹饪流派的名菜名点。最后,再有三年厨师长的经历,这才有可能具备一个大厨的基本素质。在现代社会,学厨还要懂营养、懂电脑、会管理,以及善于与人沟通等素质。

史正良高尚的厨德和负责的态度深深影响到学生和徒弟,他的徒弟如兰明路、邱伟等人也成长为技艺精湛的名厨。2004年著名作家贾平凹为史正良题词的“川菜名门”的确是实至名归。

现在,史正良已经退休了,但他对川菜和烹饪事业的追求却从未退下来,目前除了担任着绵阳饮食服务公司专业技术培训中心的校长外,他还牵头成立了绵阳市餐饮饭店协会,退休后的他比之前的生活更忙了。

地址:青岛平度市同和街道办事处高平路666号

©2006-2017 青岛屏祥源餐饮配料有限公司 版权所有